Umbaukultur

Bauen mit Bestand

Das selbstverständliche Haus

Bauen mit Bestand verfolgt das Ziel des selbstverständlichen Hauses. Das selbstverständliche, in die Jahre gekommene Haus besteht aus Teilen unterschiedlicher Bauphasen, ist aber auch nach allen Umbauten, Abbrüchen und Erweiterungen nur ein einziges Werk. Es ist sich selbst immer wieder ein Vorbild. Sowohl in ästhetischer als auch in technischer Hinsicht. Das selbstverständliche Haus ist aus einem Guss

Der Weg zum selbstverständlichen Haus bedarf immer eines respektvollen Umgangs mit dem Vorhandenen. Das Verschmelzen des Neuen mit dem Alten zu einem, im Ergebnis nicht mehr in historische Schichten zerlegbarem Ganzen ist dann respektvoll, wenn solche Informationen nicht hilfreich sind, um das Geschaffenen zu verstehen. Das neue Ganze hat das Alte vollständig vereinnahmt.

In wenigen Fällen kann das Bewahren – niemals jedoch das Zurschaustellen – sichtbarer Zeitspuren, also das Miteinander offensichtlich Neugeschaffenem mit historischen Bauteilen auch zu einem selbstverständlichen Haus führen. Die Verschmelzung der beiden Schichten geschieht dann lediglich durch die Verschmelzung der architektonischen Haltungen. Hans Döllgast gelingt dieser Spagat, als er die Alte Pinakothek von Leo von Klenze repariert und doch, neben der oft zitierten Fassade gerade auch im neuen Treppenraum, ein selbstverständliches Haus schafft.

Ästhetisch wird es jedoch immer nur dann ein einziges, selbstverständliches Haus, wenn es nicht das Alte gegen das Neue stellt, sondern aus dem Alten und dem Neuen besteht. Wenn es das Neue aus dem Alten entwickelt. Das Alte ist das Vorbild für das Neue und das jetzt Neue ist wiederrum Vorbild für das Zukünftige.

Das Selbstverständliche bedarf keiner Erklärung. Es ist augenscheinlich so wie es ist. Das selbstverständliche Haus steht so selbstverständlich als ein Objekt in Nachbarschaft zu Anderen, dass man es leicht übersieht. Es ordnet sich nicht unter, ist nicht duckmäuserisch, es will das Schönste der Gruppe sein. Aber es ordnet sich ein.

Das inhärente Problem des Selbstverständlichen: es fällt nicht auf. Daher verschwindet es auch im ästhetisch- architektonischen Diskurs. Es erhält keine Architekturpreise und wird nicht veröffentlicht. Und immer bedarf es des Hinweises, dass hier etwas Grundlegendes passiert ist. Aber etwas, dass sich nicht selbst in den Vordergrund drängt. Es steht in einer Welt, in der auffallen alles ist: bunt, extrem, seltsam, herausragend und egozentrisch.

Und so ist der Umbau eines gewöhnlichen Hauses in eine Antivilla weithin bekannt, die Ästhetik des Selbstverständlichen, beispielsweise im Umbau des Gasthauses in Sarleinsbach von Franz Riepl, hingegen nicht.

Albert Kirchengast schreibt über Franz Riepl: „Der gebaute Bestand – zu dem große Bauten der Geschichte ebenso zählen wie das alltäglich Vorgefundene – spielt eine prominente Rolle, da der Glaube an die neue Form, die lockere Herstellbarkeit des Geglückten aus dem Nichts, nachließ. Darin blieb Riepl ein ländliches Gemüt: Gut Ding braucht Weile, Zutrauen, Zuwendung. In der Suche nach dem derart Zuträglichen spiegelt sich eine Skepsis gegenüber dem Verlust an Unmittelbarkeit, Verständlichkeit, an Geschichtlichkeit in der technisierten Welt.“

Und später: „Dagegen erlebt man heute ein mutloses Vergessen: die Rohheit von Beton und Glas allerorts, ohne Rücksicht auf Körper und Sinn, auf Bauaufgabe oder Klima; Häuser ohne Dach, ja, ganz einfach und ohne Ideologie: ohne Schutz-; als Emanzipation gefeierte, plumpe Durchbrüche, die vielleicht Öffnungen sind, nicht aber Tür, nicht Fenster.“

Buchbeitrag

2020

Christoph Grafe und Tim Rieniets: Umbaukultur

Kettler, Dortmund /// ISBN 978-3-86206-804-3

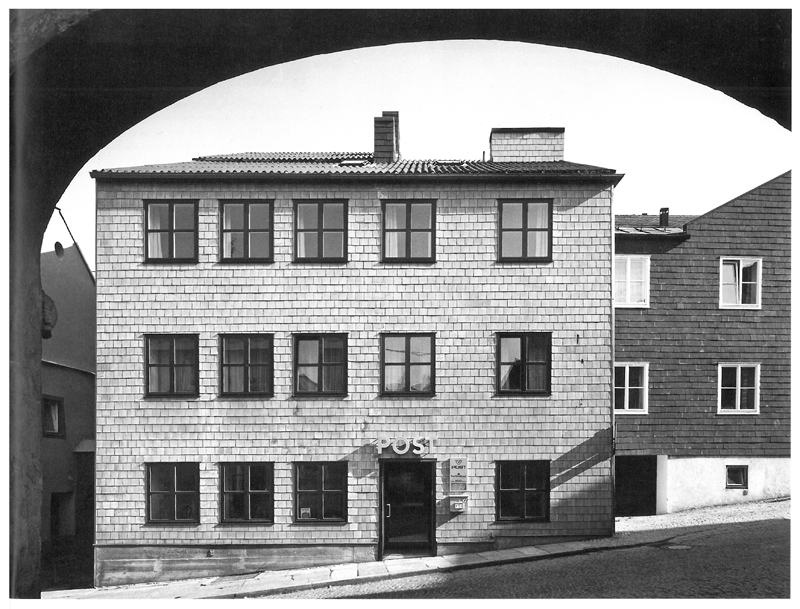

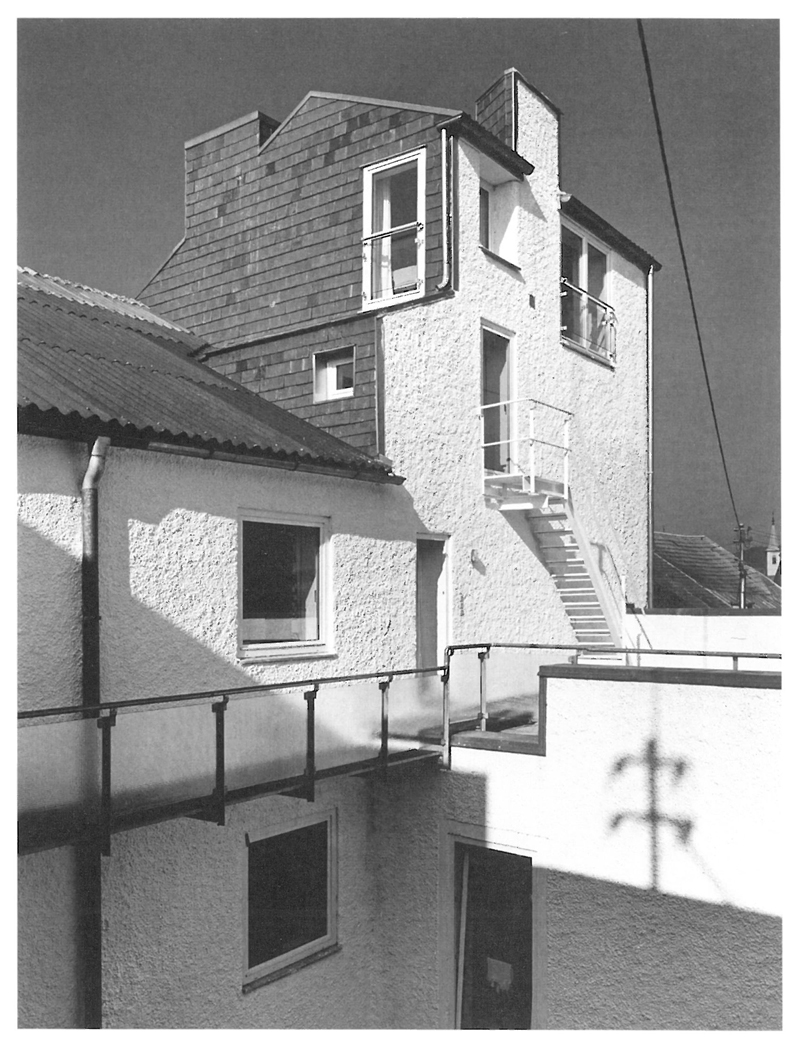

Franz Riepl: Umbau des Gasthauses in Sarleinsbach,

Ober- Österreich, 1960 bis 1978

alle Bilder: Sigrid Neubert

Franz Riepl ist im oberösterreichischen Mühlviertel gebürtig und im Wortsinn dort beheimatet. Exemplarisch für seinen Umgang mit Bestand ist schon sein erstes Werk, welches er 1960 als gerade einmal 28-Jähriger beginnt: der Umbau des elterlichen Gasthauses. Bis 1978 wird er dieses Haus immer wieder um Umbauten der hinzugekauften Nachbargebäude ergänzen. Franz Riepl nimmt sich fast 20 Jahre Zeit, um das Vorhandene und das Nachbarliche zu erkunden und ein selbstverständliches Ganzes zusammenzuführen ohne die Substanz und ohne seine Profession zu verleugnen.

Das Ensemble in Sarleinsbach wirkt nirgends wie ein Umbau, die Eingriffe sind wie der Vorgängerbau nicht mehr ablesbar – nicht auf den ersten Blick und nicht auf den zweiten. Es sein denn, man beschäftigt sich länger mit der Gestalt, den Oberflächen und Volumen. Dann findet man die Übertragung der nachbarlichen Formen auf die umgebauten Fassaden: die ortsüblichen, fassadenbündigen Fenster, jedoch eine Spur größer und entsprechend der neuen Nutzung anders gesetzt. Es sind nun drei Fenster im Obergeschoss, statt der vorherigen vier. Auch die Mischung von grobem Putz und Dachverschindelung führt Franz Riepl weiter: im Sinne des sehr begrenzten Budgets, aber auch der Dauerhaftigkeit in Eternit statt Holz, aber weiterhin rechteckig, kleinformatig und grau.

Die Umbauten der anschließenden fünf Bauabschnitte fügen dem Erstlingswerk lediglich weitere Flächen und Nutzungen hinzu. Eine veränderte Haltung lässt sich nicht ablesen. Das selbstverständliche Bauen mit Bestand ist dabei niemals rekonstruierend oder restaurierend. Es geht mit dem Bestand eben selbstverständlich um: dort unverändert wo es funktioniert und dort eingreifend wo eingegriffen werden muss. Das Volumen des Hofhauses wird im 2. Bauabschnitt vergrößert, im 3. wird die Lücke zwischen Nachbar- und Hofhaus geschlossen, im 4. erhält die Post einen neuen Hofbau und im 5. einen großflächigen Neubau für den Dorfsaal. Um dies nachvollziehen zu können braucht es jedoch die Veröffentlichungspläne: vor Ort sieht man dies nicht – keine Glasfuge, kein über alle Bauten vereinheitlichtes Fenster oder Fassadenmaterial, nirgends eine Ablesbarkeit der Bauphasen.

Die 1974 realisierte Aufstockung der Post um ein Penthouse ist ein herausragendes Beispiel dafür, dass das selbstverständliche (Um)Bauen nicht zu Verwechseln ist mit dem gedankenlosen Rekonstruieren vergangener Bauten und Epochen. In der Straßenansicht unsichtbar, wächst es zum Hof hin mit einer so kruden Kraft, dass man geneigt wäre, es für einen glücklichen Zufall anonymer Architektur zu halten, wären da nicht die bekannten Details eines durchgeplanten Objekts: das ist ein Werk eines Architekten.

Franz Riepl ist, wie er selber im 1980 im Baumeister ausführt, auf der Suche nach dem „Normalen“. Sarleinsbach ist dabei nur ein Beispiel unter Vielen: sämtliche Umbauten und Erweiterungen, aber auch seine Neubauten folgen dieser Haltung nach dem Normalen, dem Selbstverständlichen. Und vielleicht gerade deshalb bleibt Franz Riepl ist ein Unbekannter in der Architekturszene. Schon zu seiner Zeit als Professor an der TU Graz stand er auf gleicher Höhe aber auch im Schatten des genial- exaltierten Günther Domenig. Seine Haltung zum Umgang mit Bestand – im Urbanen so gültig wie im Ländlichen – ist jedoch vorbildhaft. Das dieses Vorbild wirken kann, daran ist in Feuilleton und Lehre zu arbeiten.